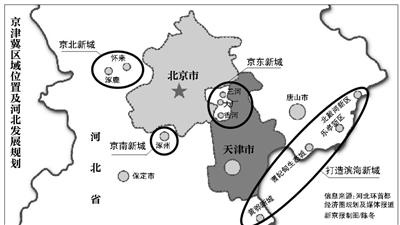

国家发改委近期正在会同有关部门和地方研究编制首都经济圈一体化发展的相关规划,据了解,规划编制将在明确区域战略定位、进一步优化首都功能的基础上,充分发挥三地的比较优势,重点完善基础设施建设、统筹产业布局、构建区域合作发展机制等方面提出工作思路和操作措施。公众瞩目的京津冀一体化离我们还有多远?

京津冀三地在10年前就已经形成自己的产业分布特征。河北省基本以是以钢铁产业、煤炭产业、电力产业、轻工产业为主,即第二产业为主导;北京人才大量集聚在此,主要做高端服务业、高新技术产业、文化创意产业,围绕它的教育、文化、科技这些核心资源来发展壮大产业;而背靠天津港,天津有非常好的工商业基础、制造业基础,虽然赶不上北京的高端服务业,但天津的先进制造业、科技成果的研发和转化的加工环节具有优势。

京津冀三地在10年前就已经形成自己的产业分布特征。河北省基本以是以钢铁产业、煤炭产业、电力产业、轻工产业为主,即第二产业为主导;北京人才大量集聚在此,主要做高端服务业、高新技术产业、文化创意产业,围绕它的教育、文化、科技这些核心资源来发展壮大产业;而背靠天津港,天津有非常好的工商业基础、制造业基础,虽然赶不上北京的高端服务业,但天津的先进制造业、科技成果的研发和转化的加工环节具有优势。 按照区域经济发展理论,产业合作与融合是区域合作的主要内容,产业链是带动区域经济发展的重要纽带。有产业链的地方,区域经济联动就会十分活跃,就易于形成经济圈。地区间的产业转移可以使先进地区加快产业升级,从而实现产业转移方与被转移方的双赢。珠三角的如顺德、东莞等中小城市经济发展水平与核心城市广州、深圳虽有差距,但无断裂,中小城市经济发展水平与核心城市间的产业梯度合理,产业较易扩散与转移,整个区域由经济链条串起。长三角的城市群发育也很完善。苏、锡、常等中等城市如同群星拱月,依傍在上海的周边,大中小城市群为产业的梯次转移铺就了一条平缓自然的通道。

按照区域经济发展理论,产业合作与融合是区域合作的主要内容,产业链是带动区域经济发展的重要纽带。有产业链的地方,区域经济联动就会十分活跃,就易于形成经济圈。地区间的产业转移可以使先进地区加快产业升级,从而实现产业转移方与被转移方的双赢。珠三角的如顺德、东莞等中小城市经济发展水平与核心城市广州、深圳虽有差距,但无断裂,中小城市经济发展水平与核心城市间的产业梯度合理,产业较易扩散与转移,整个区域由经济链条串起。长三角的城市群发育也很完善。苏、锡、常等中等城市如同群星拱月,依傍在上海的周边,大中小城市群为产业的梯次转移铺就了一条平缓自然的通道。 特别是京津冀经济二元结构突出,城乡间经济差距过大,总量规模掩盖了总量不平衡,中小城市不发达。地区经济发展不平衡既表现在京津冀三省市之间,也表现在京津城区与郊县之间(有数据称,北京郊区县经济总量仅占北京市总体规模的2%至3%)。

特别是京津冀经济二元结构突出,城乡间经济差距过大,总量规模掩盖了总量不平衡,中小城市不发达。地区经济发展不平衡既表现在京津冀三省市之间,也表现在京津城区与郊县之间(有数据称,北京郊区县经济总量仅占北京市总体规模的2%至3%)。

保定:距天安门约70公里,与北京的房山区相连,离北京也就三十多公里,与规划新建的首都第二机场选址处只有10多公里的距离,区位优势得天独厚,地铁也将接通,未来更有可能承接北京产业转移。《河北省新型城镇化规划》2014年3月26日发布,规划明确:以保定、廊坊为首都功能疏解的集中承载地和京津产业转移的重要承载地,与京津形成京津冀城市群的核心。

涿州:相对于保定城区来说,最大的特点就是中直单位特别多,有40多家中直单位,而保定城区似乎还没有一家。中国石油东方地球物理公司、中铁十八局、中国煤炭地质研究院、矿山局、中国水利水电四局、中国水利水电五局等中直单位驻涿州人口占城市人口近50%。另外,最近两年,从北京又有些央企搬到涿州。

未来规划:一是河北白洋淀科技城。二是京南现代产业基地,以保北低碳新城为核心的汽车、新能源、智能电网等高端装备制造基地建设。三是首都服务功能承接区。四是现代快速交通体系。

廊坊:地理位置优越,是京津一小时经济圈的中心地带,交通发达,京山、京沪、京九、大秦、津保五条铁路干线,京津塘、京沈、津保三条高速公路和京开、京哈、京福、京津、津保五条国家级公路纵横交错,形成了依托中心城市和空港、海港的独特优势。此外,廊坊未来还有可能定位小型的新兴电子和高端装备制造城市。

固安:距北京市区最近的县城,是首都经济圈南部区域的核心县市,同时也是首都新机场重点发展区域,在"大北京"战略中承担重要的角色。随着新机场开建,固安将在交通、配套方面获益。

燕郊:隶属河北但与北京关系紧密的燕郊属于规划中的第三圈层,有望采用市郊铁路的方式直通北京。市郊铁路建成后,列车时速将提到160公里,从距离北京60公里左右的燕郊可确保1个小时内到达中心城区。

未来规划:廊坊市将重点实施央企、外企和民企总部招商,针对北京准备外迁的千余家企业。

石家庄:作为河北省省会,有自己独特的优势,近年来在城市建设、区域基础设施、环境建设、文化艺术等方面飞速发展,石家庄自身条件的改善增强了城市的软实力,特别是高铁的建设缩短了石家庄到京津的时空距离。在“京津冀一体化”的都市圈中,石家庄面临很多机遇,未来将发挥辐射带动功能,增强区域中心城市及新兴中心城市多点支撑作用。面对“京津冀一体化”,石家庄最需要由产业职能走向综合职能,放大空间优势,强化城市后续动力,并培育一流环境,提升城市服务层级。

未来规划:以先进制造业、科技创新为主要承接产业。

唐山:距天安门约180公里,工业门类齐全,是中国乃至世界最重要的工业区之一,同时也是东北亚地区重要的港口城市和物流中心,拥有四通八达的高速公路网络和世界级亿吨深水大港曹妃甸港。

未来规划:以曹妃甸作为承接北京产业转移的重要基地。

秦皇岛:在京津冀一体化中,秦皇岛是一个较为独特的区域,与其他城市之间只有资源上的共享,因为它拥有天然的良港、优质的旅游资源、发达的交通,是连接关内外的重要枢纽。旅游业是其经济发展的龙头产业,不仅从业人员多,而且创造的价值大,其他像是港口、生态、产业等等也都参与其中,形成了一条较为完整、链条很长的产业链。秦皇岛港作为一个内外输出的重要港口,肩负着煤炭输出的重要责任,也将会为一体化的物流业做出更大贡献。

未来规划:深化落实以清华、北大部分院系为代表的教育产业落地。

张家口:地处京、冀、晋、蒙四省市交界处,市区距首都北京仅180公里,距天津港340公里。是京津冀(环渤海)经济圈和冀晋蒙(外长城)经济圈的交汇点。此外,张家口是河北省矿产资源较丰富市之一,能源资源也十分丰富。张家口和北京正在联合申办2022年冬季奥运会,如果成功,张家口将进一步提升国际影响力,并推动张家口的经济社会协调发展。

未来规划:主要承接高新技术、新兴产业,落实《京张共建战略性新兴产业体系合作协议》,以东花园京北生态新区为平台,吸引更多的北京企业、项目、人才落户我市。

承德:西南与南分别挨着北京与天津,背靠蒙辽,省内又与秦皇岛、唐山两个沿海城市以及张家口市相邻。距北京200公里。承德是国家历史文化名城,也是著名的旅游避暑胜地。

未来规划:打造首都经济圈高端人群疗养度假的休闲区。

宝坻、武清:天津市宝坻区,位处在北京、天津、唐山三大城市的中心腹地,西北距北京市85公里,南距天津市73公里,东距唐山市105公里,多条高速、铁路交汇于此。天津市武清区,地处京津之间,是京滨综合发展主轴的重要节点,城区距北京市区71公里,距首都机场90公里,距天津市区13公里,距天津港71公里,区位优势得天独厚。

未来规划:天津的宝坻区和武清区要求2014年分别引进各类京企项目180个和500个,突出借重用好首都资源。

2月26日,中共中央总书记、国家主席习近平在京津冀协同发展工作汇报座谈会上提出7点要求:

一是要着力加强顶层设计,抓紧编制首都经济圈一体化发展规划,明确三地功能定位、产业分工、城市布局、综合交通体系等重大问题,并从财政、投资政策、项目安排等方面形成具体措施。

二是要着力加大对协同发展的推动,充分发挥环渤海地区经济合作发展协调机制的作用。

三是要着力加快推进产业对接协作,理顺三地产业发展链条,形成区域间产业合理分布和上下游联动机制,对接产业规划,不搞同构性、同质化发展。

四是要着力调整优化城市布局,促进分工协作,提高城市群一体化水平和综合承载能力。

五是要着力扩大环境容量生态空间,加强生态环境保护合作

六是要着力构建现代化交通系统,把交通一体化作为先行领域,加快构建互联互通交通网络。

七是要着力加快推进市场一体化进程,推动各种要素在区域内自由流动和优化配置。

3月,国务院总理李克强作政府工作报告时,提出加强环渤海及京津冀地区经济协作。

1982年,《北京市城市建设总体规划方案》中首次正式提出了“首都圈”的概念,这可以认为是在合作设想上拉开了京津冀区域合作的序幕。不久,华北地区率先成立了全国最早的区域协作组织——华北地区经济技术协作会,用以指导企业间的横向经济联合,解决地区间物资调剂等问题,京津冀区域合作在协会的指导下得以正式展开。

1986年,环渤海地区15个城市共同发起成立了环渤海地区市长联席会。

1988年,北京市与保定、廊坊、唐山、秦皇岛、张家口、承德6地市组建了环京经济协作区,定位为“北京、河北省政府指导下,以中心城市为依托的开放式、网络型的区域组织”,建立了市长、专员联席会制度,设立了日常工作机构。协作区以推进行业(系统)联合为突破口,带动企业间的联合与协作,相继创办了农副产品交易市场、工业品批发交易市场,组建了信息网络、科技网络、供销社联合会等行业协作组织,建立起地区企业间的广泛联系,卓有成效地推进了区域经济合作。

1992年以后,由于多种因素的影响,京津冀区域协作和区域组织逐步削弱。1994年以后,环京经济协作区进入了走走停停的状态,步入低潮。企业之间、地区政府之间无序竞争的局面日益突出,重复建设也越演越烈,京津冀区域与我国另两大都市圈长三角和珠三角的差距也逐渐拉开。

1996年,国家在“九五”计划中将环渤海地区列为7个跨省区市经济区域的第二位。同年,北京市科委制定的《北京市经济发展战略研究报告》指出,北京周边地区的范围主要包括天津市和河北省北部地区,即以京津为核心,包括河北省的7个市,面积共16.8万平方公里的“首都经济圈”。从此,京津冀区域经济合作进入了一个新的历史时期。

2004年2月,国家发改委召集京津冀三省份发改部门在廊坊召开京津冀区域经济发展战略研讨会,达成“廊坊共识”,决定首先选择易于突破的领域开展合作。

2004年6月,环渤海合作机制会议在廊坊举行。会议草拟了《环渤海区域合作框架协议》。这标志着环渤海地区合作机制已从构想、探索进入到全面启动和实践阶段。

2005年1月,国务院常务会议通过《北京城市总体规划(2004—2020)》。规划提出,积极推进环渤海地区的经济合作与协调发展,加强京津冀地区的协调发展,要基本形成以北京、天津为中心的“两小时交通圈”。

2005年6月,国家发改委在唐山市召开“京津冀区域规划工作座谈会”。

2008年2月,“第一次京津冀发改委区域工作联席会”召开。京津冀发改委共同签署了《北京市、天津市、河北省发改委建立“促进京津冀都市圈发展协调沟通机制”的意见》。

2010年10月,河北省政府《关于加快河北省环首都经济圈产业发展的实施意见》正式出台,提出了在规划体系等6个方面启动与北京的“对接工程”。

2011年3月,国家“十二五”规划纲要发布,提出“打造首都经济圈”。

2011年5月,首届京津冀区域合作高端会议在河北廊坊召开。

2014年1月,北京市《政府工作报告》提出,落实国家区域发展战略,积极配合编制首都经济圈发展规划,抓紧编制空间布局、基础设施、产业发展和生态保护专项规划,建立健全区域合作发展协调机制,主动融入京津冀城市群发展。

2014年2月,习近平主持召开京津冀三地协同发展座谈会上,要求北京、天津、河北三地打破“一亩三分地”的思维定式,强调实现京津冀协同发展是面向未来打造新的首都经济圈、推进区域发展体制机制创新的需要,是一个重大国家战略,并要求抓紧编制首都经济圈一体化发展的相关规划。

2014年3月,国务院总理李克强作政府工作报告,谈到2014年重点工作时,提出“加强环渤海及京津冀地区经济协作”。

2014年3月26日,河北省政府出台《河北省委、省政府关于推进新型城镇化的意见》,明确提出保定作为畿辅节点城市,利用地缘优势,谋划建设集中承接首都行政事业等功能疏解的服务区。

中国房地产业协会副会长朱中一

中国房地产研究会副会长胡志刚

国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁

中原地产分析师张大伟